| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Kunst in der DDR von 1949 bis 1989

KOSMOS OST im Ernst Barlach Haus

|

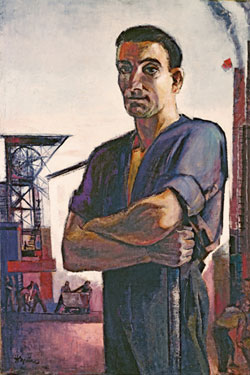

Bild rechts: Bruses Der neue Eigentümer: Albertinum Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden © Nachlass Deutsches Historisches Museum Berlin, Cornelia Wendt, Kleinpösna bei Leipzig, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Die Ausstellung zeigt die Bandbreite künstlerischer Formulierungen und bringt die ostdeutschen Bilderwelten näher, die auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch zu wenig bekannt sind. Ab dem 4. Oktober bis zum 31. Januar 2021 wird die Ausstellung Kanzlers Kunst - Die Sammlung von Helmut Schmidt und Loki Schmidt ebenfalls unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gezeigt.

Breites Spektrum an Themen, Stilen und Positionen

Die sechzig Werke reichen von Gemälden und Skulpturen der Nachkriegszeit über sozialistische Gegenwartskunst der 1960er- und 1970er-Jahre bis hin zu Arbeiten einer jüngeren, nach 1950 geborenen Generation. Die Werke von 52 Künstlerinnen und Künstlern geben einen facettenreichen Einblick in die ostdeutsche Kunstgeschichte, von der Staatsgründung der DDR 1949 bis zum Mauerfall 1989. Dabei spiegeln die ausgewählten Sammlungsstücke die Etappen eines sich wandelnden staatlichen Kunstverständnisses wider.

Sozialistische Gegenwartskunst

Am Beginn dieses Kunstverständnisses stand eine programmatische Verengung: Im Rahmen der sogenannten Formalismusdebatte wurden die Künste seit 1951 zu einem strikten sozialistischen Realismus nach sowjetischem Vorbild verpflichtet - parteilich, volksnah und mit positiver Botschaft. Die ästhetischen Errungenschaften der klassischen Moderne der Weimarer Republik wurden zugunsten plakativer Figurationen verworfen, und auch Werke NS-verfemter Künstler wie Ernst Barlach erfuhren zunächst neuerliche harsche Abwertungen als "spätbürgerliche Verfallskunst", antirealistisch und pessimistisch. Gemälde wie Hermann Bruses Porträt Der neue Eigentümer (1951) oder Rudolf Berganders Hausfriedenskomitee (1952), das eine angeregt diskutierende Tischgesellschaft zeigt, offenbaren das Bemühen um eine politische Wirksamkeit der Malerei.Bitterfelder Weg

Eine gesellschaftspolitisch-erzieherische Mission der Kunst postulierte auch der 1959 eingeschlagene Bitterfelder Weg: Künstler sollten sich verstärkt mit den Arbeitswelten der Werktätigen auseinandersetzen. Diese wiederum wurden zur eigenen, laienkünstlerischen Produktion aufgerufen, um eine neue Volksnähe zu schaffen - ganz im sozialistischen Sinne.Ernst Barlach Haus

Jenischpark

Baron-Voght-Straße 50 a

Tel.: (040) 82 60 85

www.barlach-haus.de

Öffnungszeiten:

Di. bis So. (an Feiertagen auch Mo.)

11 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

7 Euro, ermäßigt 5 Euro, bis 18 Jahre freier Eintritt

Jenischpark

Baron-Voght-Straße 50 a

Tel.: (040) 82 60 85

www.barlach-haus.de

Öffnungszeiten:

Di. bis So. (an Feiertagen auch Mo.)

11 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

7 Euro, ermäßigt 5 Euro, bis 18 Jahre freier Eintritt

Leipziger Schule

In den 1960ern begann eine Phase, in der die staatlich verordnete Schlichtheit zunehmend Widerspruch hervorrief. Der künstlerische Blick auf Geschichte und Gegenwart forderte komplexere, auch kritisch hinterfragende Bildsprachen. Maler wie Willi Sitte und die drei Väter der Leipziger Schule Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig entwickelten sie mit expressiver Vehemenz oder in altmeisterlicher Feinmalerei, in wuchtiger Monumentalität oder filigraner Verästelung. Dabei verstrickten sich die vier mit Aufträgen und Auszeichnungen bedachten, im Westen ebenfalls hochgeschätzten Teilnehmer an der documenta 1977 auch in persönliche Widersprüche. Als Partei- und Verbandsfunktionäre, Hochschulprofessoren oder -rektoren waren sie einflussreiche Stützen eines Regimes, zu dessen kunstpolitischem Kurs sie sich aber immer wieder entschieden in Konfrontation begaben. Ihre zwiespältige Rolle als staatstragende Systemkritiker sorgt bis heute für heftige Kontroversen.Öffnung in weiten Teilen

Nachdem 1965 das berüchtigte "Kahlschlag- Plenum" des Zentralkomitees der SED jede Liberalisierung in der Kultur verworfen hatte, zeichnete sich zu Beginn der 1970er-Jahre eine Lockerung ab. Im Juni 1971 deutete Erich Honecker auf dem VIII. Parteitag der SED mit der Losung "Weite und Vielfalt" neue Möglichkeiten für stilistische und thematische Öffnungen an, und das Politbüromitglied Kurt Hager sagte 1972 in seiner richtungsweisenden Rede "Zu Fragen der Kulturpolitik der SED": "Das Suchen nach neuen Formen, Mitteln, Techniken ist unerlässlich. […] Konfliktlosigkeit steht der sozialistischen Kunst nicht zu Gesicht, sie ist ein Verstoß gegen die Lebenswahrheit in unserer Kunst." Bemerkenswerte Ankäufe dieser Zeit waren Uwe Pfeifers Einsamer Dialog I (1975) und Dieter Weidenbachs autobiografisch gefärbte Aufbruchsallegorie Unterwegs (1976) - zwei Bilder über Freiheitssehnsüchte in einem ummauerten Land.Auch Werke, die sich von der Tradition sozialistisch-realistischer Figürlichkeit entschieden entfernten, wurden in die Sammlung aufgenommen, etwa Assemblagen und Gemälde von Willy Wolff, die deutliche Anregungen durch britische Pop Art erkennen lassen. Doch es gab Grenzen: So wurden beispielsweise die konstruktiven Werke, die Hermann Glöckner in konsequenter Ferne vom offiziellen Kunstgeschehen in der DDR über Jahrzehnte schuf, erst nach 1989 erworben.

Albertinum Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden © Nachlass Deutsches Historisches Museum Berlin, Cornelia Wendt, Kleinpösna bei Leipzig, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Autor: Quelle: Ernst Barlach Haus

HBZ · 09/2020

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025