| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Nobelpreisträger mit Forschungsdrang

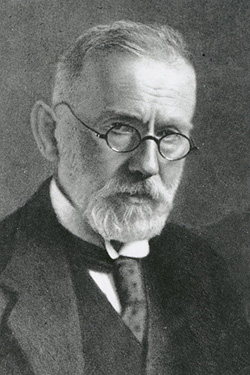

Paul Ehrlich

|

| Paul Ehrlich im Jahr 1914, Foto: Paul-Ehrlich-Institut (PEI) |

Sein wissenschaftliches Steckenpferd war jedoch die Begründung von therapeutischen und medikamentösen Behandlungsmaßnahmen sowie die Entwicklung von Heilseren.

Von der Schulbank zur Professur

Als zweites Kind einer jüdischen Familie wurde Paul Ehrlich am 14. März des Jahres 1854 in der niederschlesischen Ortschaft Strehlen geboren. Die Familie besaß eine Destillerie und vertrieb Likör, was zu einigem Wohlstand geführt hatte. Beim Besuch des Maria-Magdalenen-Gymnasiums in Breslau lernte Ehrlich Albert Nesser kennen, den späteren Bakteriologen und Entdecker des Gonorrhoe-Erregers. Seine Kindheits- und Schuljahre sind nur spärlich dokumentiert, aber Ehrlich soll die Schule immer als verpflichtende Last empfunden haben. Seinem jüdischen Glauben, obwohl nicht treu verbunden, schwor er nie ab und er leistete auch keinen Wehrdienst.Seine Kindheits- und Schuljahre sind nur spärlich dokumentiert, aber Ehrlich soll die Schule immer als verpflichtende Last empfunden haben.

Im Jahr 1872 begann Paul Ehrlich das Studium der Medizin in Breslau. Mit Stationen in Straßburg und Freiburg promovierte er im Jahr 1878 in Leipzig. Nach dem Studium zog es Ehrlich an die Berliner CharitÚ, wo er als Assistent unter dem Internisten und Pathologen Friedrich Theodor Frerichs, dem Begründer der experimentellen Klinischen Medizin, arbeitete. Hier begann die wissenschaftliche Arbeit Paul Ehrlichs, dessen Hauptaugenmerk auf der Gewebelehre, den Erkrankungen des Blutes und der Farbenchemie lag. Im Jahr 1882 erlangte Paul Ehrlich den Professorentitel.

Ein Jahr später fand er auch sein privates Glück und heiratete seine Frau Hedwig, die wohlhabende Tochter eines Textilfabrikanten, mit der er zwei Töchter hatte. Als der Internist Carl Gerhard die Nachfolge Theodor Frerichs an der CharitÚ antrat, waren auch die Tage von Paul Ehrlich am berühmten Klinikum gezählt, denn die beiden Charaktere verstanden sich nicht.

Institut für Serumprüfung- und Forschung

Ehrlich erkrankte an Lungentuberkulose, die er bei einem längeren Aufenthalt in Ägypten auskurierte. Vermutlich reifte hier der Entschluss, ein eigenes kleines Laboratorium mit privater Praxis in Berlin einzurichten, den er 1889 in die Tat umsetzte. Finanziell war der bescheidene Mediziner, dessen einziges Laster Zigarren waren, ohnehin bereits unabhängig. Die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin ernannte Ehrlich zum außerordentlichen Professor, bevor Robert Koch ihn im Jahr 1891 an dessen königlich preußisches Institut für Infektionskrankheiten berief. Zu Robert Koch verband Paul Ehrlich eine lebenslange tiefe Freundschaft. Das neue Arbeitsfeld begeisterte ihn. Im Jahr 1896 gründete sich in Berlin Steglitz unter seiner Leitung das neu geschaffene Institut für Serumprüfung- und Forschung. Noch im selben Jahr erhielt Ehrlich die Ernennung zum Medizinalrat.Wissenschaftliches Genie von internationaler Tragweite

Als Ehrlichs Institut im Jahr 1899 nach Frankfurt am Main verlegt wurde und den Namen Institut für experimentelle Therapie erhielt, hatte sich der medizinische Forscher auch international einen Namen gemacht. Er wurde 1904 in die National Academy of Science der USA gewählt. Lehrämter, Entwicklungen und Ehrungen häuften sich. Durch seine bereits zu Studienzeiten in die Wege geleiteten Färbemethoden zur Diagnostik in der Hämatologie ließen sich breite Spektren zur Bekämpfung von Blutkrankheiten darstellen. In diesem Zusammenhang ging Ehrlich eine Kooperation mit den Farbwerken Höchst ein, in der festgehalten wurde, dass alle Entdeckungen in diesem Bereich dem Farbwerkeunternehmen zu überlassen seien, dieses allerdings dafür eine verpflichtende Zahlung von 30 Prozent aller Gewinne an die forschenden Wissenschaftler von Ehrlichs Institut zu leisten habe.Nobelpreis und Forschungsdurchbrüche

Im Jahr 1908 wurde Paul Ehrlich für seine immunologischen Entwicklungen und Arbeiten gemeinsam mit Ilia Metschnikow mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Nur ein Jahr später gelang es ihm, zusammen mit dem japanischen Bakteriologen Hata Sahachiro im Frankfurter Georg-Speyer-Haus Salvarsan, das erste chemotherapeutische Medikament gegen die Syphilis, zu realisieren. Maßgeblich beteiligt war Ehrlich an der Entwicklung und Standardisierung von Heilseren beispielsweise gegen die Diphtherie. Sein umfassendes Werk und Schaffen hatte große Auswirkungen auf die moderne Medizin nachfolgender Generationen. Ehrlich war Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der Royal Society und im Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, bis er am 20. August 1915 an den Folgen eines Herzinfarktes starb.Quellen: Paul-Ehrlich-Institut, Paul Ehrlich - Forscher für das Leben, von Ernst Bäumler, Edition Wötzel, 1997; Paul Ehrlich: Leben, Forschung, Ökonomien, Netzwerke, von Axel C. Hüntelmann, Wallstein, 2011; Virtuelles Museum der Wissenschaften, www.amuseum.de/medizin/htm/ehrlich.htm; Paul Ehrlich - Begründer der Chemotherapie. Leben - Werk - Vermächtnis, von Heinrich Satter, Oldenbourg, 1962

Autor: VHSt

HBZ · 03/2021

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025