| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Die Hamburger 'Sülze Unruhen' im Juni 1919

Ende Juni 1919 war der Rathausmarkt mit Stacheldraht abgesperrt, (c) stahlpress Medienbüro

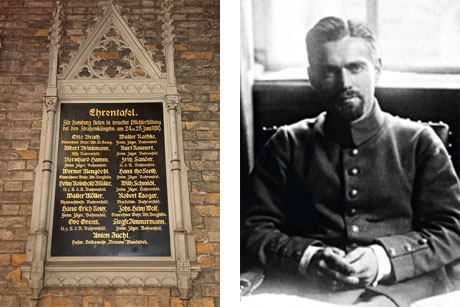

Die bei einer Trauerfeier am 15. Juli 1919 enthüllte Gedenktafel befand sich ursprünglich im Kirchenschiff. Worum aber ging es bei den erwähnten Straßenkämpfen?

Die angemahnten Ereignisse wurden lange als Umsturzversuch gedeutet, der durch den Einmarsch der Reichswehr niedergeschlagen wurde. Bei den später sogenannten "Sülze-Unruhen" spielte die Politik jedoch keine entscheidende Rolle. Vielmehr hatte sich der Volkszorn spontan und aus anderen Gründen entladen.

Hunger nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 dauerte das Elend fort. Die Mehrzahl der Hamburgerinnen und Hamburger hungerte. Es kam zu Plünderungen. Betroffen waren auch "Symbole bourgeoisen Wohllebens" wie das Hotel Atlantic, der Alsterpavillon und der Ratsweinkeller. Nachdem über Ostern am 20. und 21. April 1919 Polizeiwachen überfallen worden waren, verhängte der 28-jährige Militärkommandant von Groß-Hamburg, der Sozialdemokrat Walther Lamp'l, den Belagerungszustand über Hamburg, Altona und Wandsbek. Er kostete bis zu seinem Ende am 30. April 18 Menschenleben.

Ehrentafel im Kirchturm der Petrikirche (l.). Walther Lamp'l (1891-1933) war der Militär-Kommandant , (c) stahlpress Medie

Der Anlass

Beim Beladen eines Fuhrwerks mit Abfällen aus der Fleischwarenfabrik Heil & Co. in der Kleinen Reichenstraße ging am Morgen des 23. Juni 1919 ein Fass zu Bruch. Aus der ekligen gelben Brühe, die sich auf das Pflaster ergoss, werde wohl die "Heilsche Delicatess- Sülze" hergestellt, hieß es unter den Passanten. Das Gerücht machte die Runde, Heil würde Hunde, Katzen und Ratten zu Sülze verarbeiten. Zufällig kamen zwei Politiker und ein Mitarbeiter der für Lebensmittelpreise zuständigen Stelle vorbei und inspizierten die Firma, in der auch Felle gegerbt und die Bereiche offenbar nicht sauber getrennt wurden. "Hurra, da haben wir ja einen Hundekopf!", rief einer von ihnen aus.

Seit 2015 erinnert ein Wandbild bei der Verbraucherzentrale in der Kirchenallee an die Sülze-Unruhen, (c) stahlpress Medie

Zuspitzung der Unruhen

Doch am nächsten Morgen kochte der Unmut wieder hoch. Arbeiter von Heil und anderen Fleischfabriken wurden in einem Spießrutenlauf auf den Rathausmarkt gezerrt und an eine Art Pranger gestellt. In der Nacht zum 25. Juni wurden Waffengeschäfte ausgeraubt. Militärkommandant Lamp'l verkündete erneut den Belagerungszustand. Das Rathaus wurde umstellt und beschossen, ein Waffenstillstand ausgehandelt und gleich gebrochen. Über die Börse drang ein Mob in das Rathaus ein, zu dessen Schutz die "Bahrenfelder" aufgeboten worden waren.

Die ganze Nacht über feuerten die Belagerer und das Freikorps aufeinander. 14 "Bahrenfelder" starben. "Hamburg glich heute einem Kriegslager, einer vom Getümmel des Krieges erfassten Stadt, in der an die Stelle der friedlichen Arbeit lediglich die Flinten, die Handgranate und die rohe Gewalt getreten sind", schrieb eine Zeitung.

Die Nachwirkungen

Infolge der Ereignisse befahl Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) in Berlin am 27. Juni die "Reichsexekution" über Hamburg. Am 1. Juli begann die Besetzung mit 10.000 Mann unter dem Kommando des für seine Grausamkeit in Deutsch-Ostafrika berüchtigten Generalmajors Paul von Lettow-Vorbeck. Bis zur Aufhebung des Belagerungszustandes am 19. Dezember mit willkürlichen Verhaftungen und mutwilligen Erschießungen waren an die 90 Tote zu beklagen. Bereits im Oktober hatte ein Gericht festgestellt, dass die "Heilsche Delicatess-Sülze" zumindest Maden enthielt, und den Fabrikanten daraufhin zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Zum Vergrößern Bild anklicken.

Autor: Volker Stahl

Fotos: (c) stahlpress Medienbüro

HBZ · 11/2024

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025