| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Reportage/Portrait

Hauptverkehrsadern - reichlich Platz für den Wohnungsbau

Visualisierung einer möglichen Zukunft der Grindelallee

"Ziel ist", so erläutert der Senat seinen Masterplan Magistralen 2040+ weiter, "die Lebens- und Aufenthaltsqualitäten an den Magistralen zu verbessern und bislang ungenutzte Potenziale einer 'dreifachen Innenentwicklung' zu heben - die vorhandenen Bau- und Nutzungsstrukturen sollen ebenso weiterentwickelt werden wie die blau-grüne Infrastruktur und die Mobilität auf den Hauptverkehrsstraßen".

Bauen, bauen, bauen - so lautet die Losung in der Hansestadt. Das klappte einige Jahre lang ganz gut. Doch das Ziel des rot-grünen Senats, jährlich 10.000 Neubauwohnungen zu genehmigen, wurde schon im Jahr 2023 nicht mehr erreicht. Lediglich 5.400 Wohnungen konnten genehmigt werden, fast halb so viel wie im Jahr zuvor.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Hohe Zinsen und Baukosten lassen Investoren zurückschrecken. Andere nennen - je nach politischer Couleur - auch die behördlichen Auflagen, die den Baubeginn angeblich verzögern, bis die ersten Handwerker anrücken können. Darüber hinaus aber fehlen geeignete Grundstücke, was dazu führt, dass immer wieder Grünflächen ins Visier genommen werden - wie etwa in Billwerder oder das Gebiet Diekmoor in Langenhorn. Dies wiederum zieht nicht selten wütende Bürgerproteste nach sich.

Schlummerndes Wohnungsbaupotenzial

Schon vor Jahren hatten Planer und Stadtentwicklungsexperten sich auch deshalb die Magistralen näher angeschaut. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass hier noch unentdeckte Potenziale schlummern. Zwar sind die viel befahrenen Hauptstraßen für die meisten Wohnungssuchenden nicht unbedingt die erste Wahl. Doch in der zweiten und dritten Reihe ließe es sich leben, und auch das Wohnen in der ersten Reihe, direkt an der Straße, könnte durch Lärmschutzmaßnahmen erträglich sein.

Im November stellten Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) und Oberbaudirektor Franz-Josef Höing in der Georg-Elser-Halle des "Grünen Bunkers" an der Feldstraße das Ergebnis jahrelanger Beratungen vor: den Masterplan Magistralen 2040+. Dieser listet auf 190 Seiten die Maßnahmen und Ideen auf, die bis 2040 und danach (deshalb das Pluszeichen) der Stadtentwicklung neuen Schwung und neue Ideen verleihen sollen. Senatorin Pein dämpfte dabei die Erwartungen: Es handele sich um das "Drehbuch, aber nicht um den konkreten Film". Die Umsetzung obliege im Weiteren den Bezirksämtern.

Anschluss an Schumachers Federplan

Baudirektor Höing erinnerte an den sogenannten Federplan seines Vorvorvorgängers Fritz Schumacher aus dem Jahr 1919. Dieser zeigte bereits die in zwölf Richtungen weisenden Hauptachsen auf, entlang derer sich die Hansestadt entwickeln sollte. Die Räume zwischen diesen Achsen sollten die Bevölkerung mit wohnungsnahen Grün- und Freiflächen versorgen und von Bebauung grundsätzlich frei bleiben. Dies wurde aber nicht eingelöst - zu groß war der Druck, Neubürgern Wohnraum anbieten zu können.

550.000 Menschen wohnen schon heute an Magistralen

Rund 550.000 Menschen wohnen aktuell an den Magistralen, so der Chefplaner der Hansestadt. Und der Bedarf an Wohnraum ist weiter groß. "Wir wollen auch Wohnungen bauen", betonte Höing. Doch nicht nur, es gehe "im Wesentlichen um Stadtentwicklung". Dazu beginne der Masterplan "nicht bei null", er baue "auf bereits bestehenden Konzepten auf".

Zu diesen Konzepten zählt unter anderem die Strategie "Mehr Stadt in der Stadt - Chancen für mehr urbane Wohnqualitäten in Hamburg", die darauf zielt, "ein nach innen gerichtetes qualitätsvolles Stadtwachstum" zu erreichen. Weiterhin gehört dazu das "Hamburger Maß - Leitlinien zur lebenswerten kompakten Stadt", mit dem sich die Behörden verpflichten, "durch angemessene städtebauliche Lösungen schonend mit dem Grund und Boden umzugehen". Und bereits auf dem "Internationalen Bauforum 2019 Magistralen" wurden die Möglichkeiten zu deren Weiterentwicklung sondiert.

Stärkung der "blau-grünen Infrastruktur"

Die an der Entwicklung des Magistralen-Konzepts beteiligten Planungsfirmen mussten zudem die Grundsätze der Mobilitätswende ebenso berücksichtigen wie Maßnahmen zum Klimaschutz. Hierzu gehören etwa das Thema Wassermanagement sowie die Neuanpflanzung von Bäumen zur Kühlung und Beschattung von Stadtteilen - Stichwort "blau-grüne Infrastruktur". Diese sei "bei der Magistralenentwicklung stets mitzudenken und zu gestalten", heißt es im Kapitel "Strategie - Ziele und Gesamtplan": Dazu werde entlang der Magistralen "auf durchgehende beidseitige Alleen sukzessive hingearbeitet, die im Sommer kühle Rad- und Fußwege schaffen". Eine entsprechende Auswahl von Pflanzen und Bäumen solle zugleich "die Biodiversität der Magistralen" erhöhen.

Schlagadern der Stadt

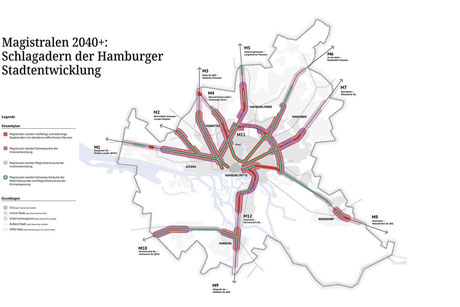

Zwölf Magistralen identifiziert der Masterplan, ähnlich den "Federn" bei Schumacher. Sie sind durchnummeriert von "M1" bis "M12" und verlaufen in alle vier Richtungen. Für jede dieser Magistralen schlägt der Plan unterschiedliche Maßnahmen vor, die hier nur beispielhaft vorgestellt werden können. Als "M1" bezeichnet etwa der Masterplan die Magistrale durch den Hamburger Westen. Sie beginnt in St. Pauli, verläuft über die Stresemannstraße, die Osdorfer Landstraße und endet schließlich in Rissen, an der Landesgrenze. Vorher passiert der virtuell Reisende noch den "Rissener Canyon", in dem die "tiefergelegte Straße [...] zur Barriere zwischen Nord und Süd" wird und "Stadtreparatur" erforderlich sei, damit der "Stadtteil wieder mehr zusammenwachsen" könne. Auch bei den Stadtteilen Osdorf, rund um das Elbe-Einkaufszentrum und den Flottbeker Markt sowie um Iserbrook sieht der Plan "Räume mit städtebaulichem Entwicklungspotenzial".

Die Neugestaltung der Bergedorfer Straße könnte die verschiedenen Freiräume im Stadtraum

Ab Hauptbahnhof über St. Georg Richtung Wandsbek, Tonndorf, Rahlstedt und Meiendorf verläuft die "M7" Richtung Nordosten bis zur Stadtgrenze. Hier setzen die Planer große Hoffnungen auf die S-Bahn-Strecke S4, die parallel zur "M7" verläuft. Als "Räume mit städtebaulichem Entwicklungspotenzial" sieht das Konzept zum Beispiel den Stadtteil Tonndorf und das "Zentrum Wandsbek": "Im Hauptzentrum Wandsbek soll der öffentliche Raum künftig neu gestaltet und die städtebauliche Ordnung in Teilbereichen von einem Rahmenplan festgelegt werden." Weiterhin entstehen hier mit "Wandsbek Rathaus", "Bovestraße" und "Holstenhofweg" drei neue S-Bahn-Stationen.

Kritik am Masterplan

Das Interesse an der Präsentation war der Bedeutung entsprechend groß. Viele Kommunalpolitiker aus den Bezirken waren anwesend. Wenig überraschend gab es auch Kritik. So hält etwa Anke Frieling, Fachsprecherin der CDU-Fraktion für Stadtentwicklung, die "Grundidee, an den Magistralen zu verdichten", zwar für "absolut richtig". Sie kritisiert aber unter anderem die lange Vorlaufzeit des Konzepts und sieht zudem die Gefahr, dass sich die SPD-geführte Behörde für Stadtentwicklung (BSW) und die von den Grünen geführte Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) in dessen Umsetzung ins Gehege kommen.

Weitere Kritik übte Heike Sudmann, Bürgerschaftsabgeordnete und stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion: Zwar sei es "gut, die Magistralen in den Blick zu nehmen und sie umzugestalten. Doch 2040 und plus ist weit weg. Schon heute sind die Hauptverkehrsstraßen der Lebens- und Wohnort von mehreren hunderttausend Hamburger:innen, die unter zu viel Autoverkehr und Lärm leiden." Sudmann forderte den Ehrgeiz, "schnelle Verbesserungen" umzusetzen. Doch wolle der Senat "nicht mal Tempo 30 [...] einführen, um wenigstens den Lärm zu reduzieren". Sorgen bereitet ihr auch die ihrer Ansicht nach "erkennbare Tendenz, den geförderten Wohnungsbau vor allem als Lärmriegel an den Straßen zu nutzen". Die Magistralen müssten aber "attraktiver Lebens- und Wohnraum für alle werden". Grundsätzlich müsse dazu das Verkehrsaufkommen an den Magistralen "drastisch" reduziert werden. Stattdessen beinhalte das Konzept rechtlich sogar die Möglichkeit, den vorhandenen Straßenraum noch zu erweitern, sofern dies "erforderlich" sei.

Senat setzt auf Bürgerbeteiligung

Wohl auch im Bewusstsein, dass in der Umsetzung des Masterplans noch einige Hürden und Konflikte zu erwarten sind, zumal die Bezirke bei der Umsetzung das Sagen haben, geben sich die Sprecherinnen für Stadtentwicklung von SPD- und Grünen- Fraktion, Martina Koeppen und Sonja Lattwesen, in ihrer Kommentierung des Magistralen-Konzepts eher zurückhaltend und verweisen auf die geplante Bürgerbeteiligung. Laut Sonja Lattwesen (Grüne) will man "frühzeitig aktiv in den Dialog treten und gemeinsam mit den Anwohnenden die Chancen von Veränderungen ausloten. Das Endergebnis soll den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen, die dort wohnen, und dem spezifischen Spirit der jeweiligen Nachbarschaft Rechnung tragen."

Martina Koeppen (SPD) nennt die "Entwicklung von Hamburgs Magistralen" eine "stadtplanerische Generationenaufgabe". In deren Rahmen solle der "Masterplan Magistralen Potenziale heben und den Gestaltungsprozess an den großen Straßen Hamburgs voranbringen." Dazu setzt auch Koeppen auf Bürgerbeteiligung: "2019 hat das Internationale Bauforum bereits mit vielen guten Ideen den Grundstein dafür gelegt. Bei diesem Prozess wollen wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort frühzeitig Beteiligungsformate ermöglichen, um wichtige Impulse der Hamburger:innen in die Planungen einfließen lassen zu können."

Martina Koeppen (SPD) nennt die "Entwicklung von Hamburgs Magistralen" eine "stadtplanerische Generationenaufgabe". In deren Rahmen solle der "Masterplan Magistralen Potenziale heben und den Gestaltungsprozess an den großen Straßen Hamburgs voranbringen." Dazu setzt auch Koeppen auf Bürgerbeteiligung: "2019 hat das Internationale Bauforum bereits mit vielen guten Ideen den Grundstein dafür gelegt. Bei diesem Prozess wollen wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort frühzeitig Beteiligungsformate ermöglichen, um wichtige Impulse der Hamburger:innen in die Planungen einfließen lassen zu können."

Zustimmung kommt vom Naturschutz

Ausdrückliche Zustimmung zum Magistralen- Konzept signalisiert der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Dessen Hamburger Vorsitzender Malte Siegert erklärt: "Ganz grundsätzlich begrüßt der NABU den Masterplan 2040+. Denn: Statt wie bei Oberbillwerder ins Grüne zu bauen, wird ein Potenzial von perspektivisch 120.000 Wohnungen dort erschlossen, wo die Stadt im Regelfall bereits durch Urbanität geprägt ist." Für ihn heißt das "Zauberwort" dazu "doppelte Innenentwicklung": "Wenn nachverdichtet wird, riesige Parkplätze von Super- oder Baumärkten mit Wohnbebauung kombiniert werden, wenn auch in der zweiten oder dritten Reihe geeignete Flächen in den Blick genommen werden", dann sei dies zu begrüßen. Allerdings müsse die Bebauung "immer mit einer qualitativ hochwertigen Grünversorgung einhergehen".

Siegert lobt außerdem, dass die Planer das Thema Klimaerwärmung, Starkregenereignisse und mögliche Gegenmaßnahmen mit in den Fokus genommen und "Potenziale zur Entsiegelung und Begrünung der Straßenräume betrachtet" haben. Das sei mit Blick auf stadtklimatische Fragen bedeutsam. Auch die "blau-grüne Infrastruktur, zu der Grünversorgung und Regenrückhaltung gehören", spiele im Gegensatz zu früher, "eine wichtige Rolle", so Siegert anerkennend: "Die Stadt als Schwamm zu regenreichen Zeiten, der bei Trockenheit für die Bewässerung und Kühlung ausgedrückt werden kann, ist integraler Bestandteil der Planung. Auch am Bau lässt sich mit Dachoder Fassadenbegrünung viel für das Stadtklima erreichen."

Dass ein Masterplan erst mal nur ein Konzept ist, ist auch dem NABU-Vorsitzenden bewusst: "Es geht am Ende darum, wie der Plan umgesetzt wird." Doch mit dem Magistralen-Konzept liegt nun eine umfassende Grundlage zur Stadtentwicklung in den nächsten Jahrzehnten vor.

Fotos: © Astoc Architects and Planners GmbH, urban catalyst GmbH, berchtoldkrass space&options, ARGUS Stadt und Verkehr; Visualisierungen © bloomimages GmbH; © BSW

Zum Vergrößern Bild anklicken.

Autor: Volker Stahl

HBZ · 01/2025

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025