| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Tiervater Brehms Hamburger Zoo in Planten un Blomen

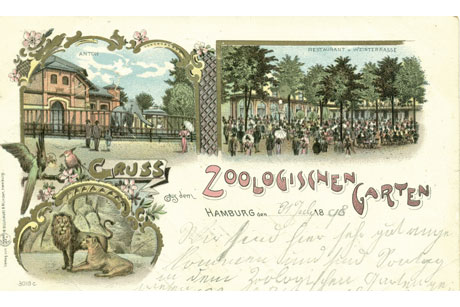

Grüße aus dem Zoo: Postkarte von 1908 (c) Archiv stahlpress

1860 gründeten betuchte Hamburger Bürgerinnen und Bürger einen "Actienverein" zur Finanzierung des 14 Hektar großen Zoologischen Gartens. Zu den Initiatoren gehörten vor allem Kaufleute und Industrielle. Mit dem Erwerb einer "Actie" war "die Benutzung des Gartens, laut Reglement, verbunden". Heute würde man von "freiem Eintritt" sprechen. Größter Förderer war der Unternehmer und Politiker Ernst von Merck, nach dem später eine mittlerweile abgerissene Veranstaltungshalle benannt wurde, in der einst die Beatles aufspielten.

Bedenken im Umfeld

Die große Spendenbereitschaft des Hamburger Bürgertums ermöglichte die "Entwüstung" des Geländes und den Bau der Menagerie und Käfige. Doch vor dem ersten Spatenstich mussten zunächst Bedenken zerstreut werden. Ein Hauseigentümer meinte, dass "die Annehmlichkeit und jetzige Sicherheit der dortigen Gegend durch die Nähe der wilden und zahmen Thiere dieser Menagerie nicht gerade gewinnen wird", und fürchtete, dass "der Miethbegehr nach Anlage und Vollendung des zoologischen Gartens sinken wird". Ein anderer warnte davor, dass "die Hyänen, angelockt durch den zuweilen allerdings sehr bemerklichen Leichengeruch der Kirchhöfe ihre Käfige durchbrechen und auf den Friedhöfen, ihrer afrikanischen Natur getreu, allerhand Unfug stiften möchten".

Der alte Zoologische Garten im Jahr 1899, Zoologischer Garten: (c) Museum für Kunst und Gewerbe

Erfolgreicher Start

Die Einwände verpufften, die Schaulust siegte. Am 17. Mai 1863 wurde der fünfte deutsche Zoo eröffnet: "Unser Thiergarten ist geworden, was er werden sollte, ein Lieblingsaufenthalt der Bewohnerschaft Hamburgs ohne Unterschied", frohlockte der erste Zoodirektor Alfred Brehm (1829-1884) in der populären Illustrierten Die Gartenlaube. "Für den Kundigen ist es ein Genuß, unsere fast überfüllten Gehege zu betrachten, und selbst der Laie, welcher sich mühen muß, ein Thier von dem andern zu unterscheiden, lernt staunen über die Mannigfaltigkeit, welche wir schon jetzt dem Beschauer bieten können."

Anfangs bevölkerten 1.200 Tiere das von Brehm so genannte "wissenschaftliche Institut" - darunter Raubvögel, Bisamschweine, Waldhühner, Bisons, asiatische Büffel, Tapire, Fischotter, Marabus, Flamingos, Raubtiere und sogar ein Wombat. Auch Teiche, Gräben, "Häuser" für die verschiedenen Tiergattungen, künstliche Wasserläufe, aufgetürmte Felsen sowie eine Grotte aus Tuffstein und die "Wolfsschlucht" sorgten für Gesprächsstoff in der Hansestadt. Es gab ein Straußenhaus nach dem Vorbild "innerafrikanischer Hütten", einen Spechtkäfig, Bärenzwinger und Aquarien, die auf dem höchsten Stand der Technik waren. 1876 wurden dann 18 Behälter der Aquarien mit Nordsee- und vier mit Elbwasser gefüllt, das von einem dampfmaschinengetriebenen Pumpenwerk gefiltert wurde. Mit viel Mühe und großem Kostenaufwand wurden zudem auf dem ganzen Gelände Bäume und Sträucher gepflanzt.

Elefanten als Attraktion: Zeig her Deinen Rüssel! Postkartenmotiv Elefant: (c) Wikipedia

In den ersten fünf Monaten besuchte fast eine Viertelmillion Menschen den Garten - "Actionäre, Abonnenten und Frei- oder Armenschüler ungerechnet". Der Besucherstrom wuchs schnell an. Im ersten Jahr wurden 924 Abonnenten gezählt, 1864 bereits 2.800. Trotz des großen Publikumserfolgs quittierte der 1862 inthronisierte und später mit dem Attribut "Tiervater" versehene Brehm im November 1866 seinen Dienst. Grund: Der Verwaltungsrat wollte seine Kompetenzen beschneiden.

Allmählicher Niedergang

Die Stadt hatte das Areal der geschäftsführenden Zoologischen Gesellschaft zunächst für 50 Jahre überlassen. Doch die Eröffnung des damals hochmodernen Tierparks in Stellingen durch Carl Hagenbeck leitete 1907 das langsame Ende des Zoologischen Gartens an den Wallanlagen ein, der mit dem innovationsfreudigen Privatzoo nicht konkurrieren konnte. Die Spendenbereitschaft verebbte, die Besucher blieben fern.

1920 erhielt die Stadt die Fläche zurück, 1930 wurde der Zoo endgültig geschlossen und teilweise in einen Rummelplatz mit Jahrmarktbetrieb und einen Vogelpark umgewandelt, der aber nur anderthalb Jahre existierte. Ab 1934 wurde das Gelände schließlich für die Niederdeutsche Gartenschau neu gestaltet, heute ist es Teil des 47 Hektar großen innerstädtischen Erholungsparks Planten un Blomen. Nur die angrenzende Tiergartenstraße erinnert noch an seine frühere Bestimmung.

Zum Vergrößern Bild anklicken.

Autor: Volker Stahl

Fotos: (c) Archiv stahlpress, Museum für Kunst und Gewerbe, Wikipedia

HBZ · 01/2025

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025