| Sie sind hier: VHSt Homepage » HBZ - Die Zeitschrift » Top-Themen » Meldung | HOME | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT |

- Top-Themen

- Verwaltung aktuell

- Gesundheit aktuell

- Inhalt

- Kontakt / Leserbriefe

- Impressum

- HBZ Historie

Titelfoto: © foto-select - stock.adobe.com

Das Mitgliedermagazin

Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen DienstMitglied werden

Profitieren Sie von der Mitgliedschaft im VHSt. Einfach ausdrucken und ausgefüllt an uns senden.BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Hamburg - frühe Hochburg der Fotografie

Mit Hermann Biow und Carl Ferdinand Stelzner wirkten zwei Pioniere in der Hansestadt

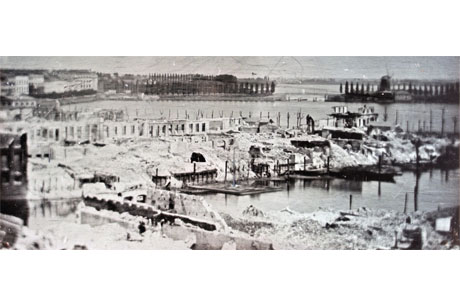

Die Hamburger Börse, aufgenommen von Hermann Biow im Mai 1842, (c) Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG)

Dokument der Zerstörung

Auf dem Dach der Hamburger Börse baute der 38-jährige Carl Hermann Biow einen Apparat auf, der damals der letzte Schrei war. Das Prinzip der "Camera obscura", lateinisch für "dunkle Kammer", kannte schon die Antike: Durch ein winziges Loch in der Wand eines abgedunkelten Raums wird auf die Rückwand ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes Abbild der Außenwelt projiziert. Seit dem 16. Jahrhundert wurden Linsen in das Loch eingesetzt, seit dem 17. Jahrhundert war die Vorrichtung transportabel. Künstler nutzten die "Camera" für möglichst naturgetreue Zeichnungen.

Am 19. August 1839 stellten Louis Daguerre und Isidore Niepce in Paris ein Verfahren vor, mit dem es gelungen war, das flüchtige Bild zu bannen. Auf mit Silberiodid beschichteten Kupferplatten wurde das Licht eingefangen. Dämpfe aus Quecksilber entwickelten den latenten Abdruck des Lichts, der mit einer Zyankalilösung fixiert wurde. Schon im Oktober des gleichen Jahres waren die so erzeugten Lichtbilder bei einem Optiker in Hamburg zu sehen.

Während Otto Speckter, Peter Suhr oder Wilhelm Heuer die historische Katastrophe des Jahres 1842 in Zeichnungen, Gemälden und Druckgrafiken festhielten, wandte Hermann Biow bereits die nagelneue Technik an, um die Zerstörungen zu dokumentieren. Er benutzte dabei eine Schiebekasten-Kamera, deren beide Teile ineinandergeschoben werden konnten, um den Abstand zwischen der lichtempfindlichen Platte und dem Objektiv, also die Brennweite, einzustellen. Um die Aufnahme auszulösen und die Belichtungszeit zu bestimmen, wurde schlicht ein Deckel vom Objektiv abgenommen und wieder aufgesetzt.

Der Fotograf

Hermann Biow wurde am 5. Februar 1804 in Breslau als Jude geboren. Ab 1833 war er Porträt- und Geschichtsmaler in Berlin. Er arbeitete zeitweise mit dem bedeutenden realistischen Maler Adolph von Menzel zusammen. 1836 ließ Biow sich in einer evangelischen Kirche taufen. Im selben Jahr hielt er sich in Hamburg auf, wohin er 1838 übersiedelte. Ebenfalls seit jenem Jahr gab der Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg den Telegraph für Deutschland heraus, ein Organ des Vormärz, der Epoche zwischen der Pariser Julirevolution 1830 und der deutschen Märzrevolution von 1848. Redakteur Karl Ferdinand Gutzkow schrieb sich in die Literaturgeschichte ein, weil er die Erstveröffentlichung zweier Dramen von Georg Büchner besorgte. Für den Telegraph schrieb Hermann Biow Kurzgeschichten. Gutzkow notierte über seinen Freund Biow: "Sein Glück sollte die Daguerreotypie werden, die damals etwas Neues war."

Daguerreotypie von Hermann Biow mit der Binnenalster im Mai 1842, (c) Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG)

Eine vertane Chance

"Wenn die Erfindung Daguerres jemals eine ebenso interessante als wichtige Anwendung gefunden hat, so geschah dies jetzt, nachdem ein großer Teil Hamburgs in Asche gelegt und dem Auge statt herrlicher Gebäude, Straßen und Türme nichts als ein Meer furchtbar schöner Ruinen geblieben war", befand am 2. Juni 1842 eine Zeitung. Biows Unterfangen, "die noch rauchenden Ruinen zu durchwandern", habe "eine historisch unschätzbare Sammlung hervorgerufen".

Der Verein für Hamburgische Geschichte wusste die erste Fotoreportage der Welt leider nur unzureichend zu würdigen. Biows insgesamt 46 Aufnahmen, heißt es in einem Sitzungsprotokoll aus dem Oktober 1842, "fanden allgemein Anerkennung und machten den Wunsch rege, dass der Vorstand diese interessante Sammlung, die unzertrennt für 40 Fr.d'or [Friedrich d'or, preußische Goldmünze] zu haben war, für den Verein erstehen möge. Der Vorstand konnte sich jedoch nicht dazu entschließen, da die vorhandenen Geldmittel schon sehr in Anspruch genommen waren, und andrerseits die eingeholten Gutachten Sachverständiger über die Haltbarkeit der Lichtbilder sehr abweichend lauteten."

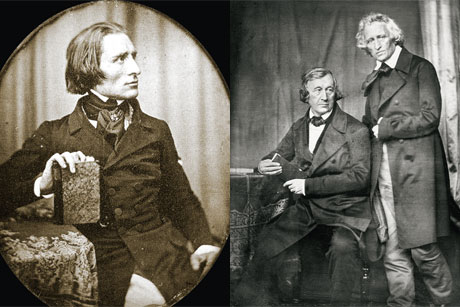

Franz Liszt, aufgenommen 1843 von Hermann Biow (l.), Wilhelm und Jacob Grimm ebenfalls von Hermann Biow (r.), Fotos: gemeinfrei

Forschung zu kaum bekannten Pionieren

Mit Hermann Biow ist noch eine weitere lokale Pioniertat verbunden: Im August 1842 richtete er im Dachgeschoss des Baumhauses das erste fotografische Atelier Hamburgs ein. In dem dreistöckigen Gebäude, benannt nach dem Schlagbaum, der die Zufahrt zum Hafen versperrte, befanden sich die Zollverwaltung, ein Konzertsaal und eine Gastwirtschaft. Bis zu seinem Abbruch 1857 stand das Baumhaus ungefähr in Höhe der heutigen U-Bahn-Station Baumwall. Doch Biow zog bald wieder aus.

Schon im September tat er sich mit einem Kollegen zusammen, der gleichfalls von der Malerei zur Fotografie gewechselt war. Carl Ferdinand Stelzner wurde als uneheliches Kind am 31. Dezember 1805 in Altenkrempe bei Neustadt/Holstein geboren. Seine 16-jährige Mutter gab ihn zur Adoption frei, und er wuchs bei einem Porträtmaler in Flensburg auf. Er wurde selbst Miniaturmaler und war unter anderem in Stockholm, London und Paris tätig. Die Fotografie erlernte Stelzner vermutlich beim Erfinder Daguerre. Er war verheiratet mit seiner Adoptiv schwester Anna Caroline, die ebenfalls Porträts anfertigte. Das Paar lebte seit 1836 in Hamburg.

Ihr gemeinsames Gewerbe betrieben Biow und Stelzner bis März 1843 in der Caffamacherreihe. Dann trennten sie sich wieder, anscheinend freundschaftlich. Biow zog zum Neuen Wall um, Stelzner richtete sich am Jungfernstieg ein. Sie "verhalfen Hamburg mit ihrer professionellen Haltung zu einer Vorreiterrolle in der Einführung der Fotografie in Deutschland", erklärt der Fotograf und Filmemacher Uli M. Fischer.

"Insgesamt ist die Quellenlage zu den beiden Fotopionieren sehr dürftig", stellt der 66-Jährige fest, der seit 2015 zu Biow und Stelzner forscht. "Beide waren aufgrund ihrer Herkunft gesellschaftliche Außenseiter. Sie erfuhren im restriktiv-biedermeierlichen Klima ihrer Ära Ausgrenzungen und mussten um ihre persönliche und berufliche Legitimation kämpfen. Dennoch drangen sie ins gesellschaftliche Zentrum ihrer Zeit vor. Beide beschäftigten sich von Kindesbeinen an mit dem Porträt, sie zeichneten und malten Menschen. Diese Vorkenntnisse gaben ihnen einen entscheidenden Vorsprung in der Umsetzung des neuen Mediums."

Auch die Stadtgesellschaft Hamburgs spielte dabei eine Rolle. In einem Brief vom 9. Juni 1846 notierte Hermann Biow selbst: "Vielleicht ist in keiner zweiten Stadt die Daguerreotypie fürs Porträt so sehr in Aufnahme gekommen als in Hamburg, und es haben mich diese günstigen Erfolge zum steten Fortstreben in diesem Fache angeregt." Carl Ferdinand Stelzner schuf im Mai 1843 die ersten Freiluft-Gruppenbilder, als er die Mitglieder des Hamburger Künstlervereins ablichtete. Im Jahr darauf machte er beim Bau des Altonaer Bahnhofs erstmalig Fotos von industriellen Anlagen. Auch Stelzner lichtete die Verheerungen des Großen Brandes ab, aber später als Biow. Gleichwohl wurden dessen Fotos lange Stelzner zugeschrieben. Es zeigt, wie eng sich die Zusammenarbeit der beiden gestaltete, dass einzelne Zuordnungen bis heute unsicher sind.

Erster Promifotograf Deutschlands

Inzwischen hatte der Engländer William Fox Talbot eine Methode ersonnen, Lichtbilder auf Papier zu erzeugen und von einem solchen Negativ Kopien auf Papier in beliebiger Zahl zu produzieren. Auf Reisen 1845 und 1846 machte sich Hermann Biow mit der Talbotypie vertraut. Biow, dessen eigenes Gesicht auf keiner Silberplatte und keinem Papiernegativ festgehalten ist, wurde "in gewisser Weise der erste Promifotograf Deutschlands", sagt Uli Fischer. Am 27. Juni 1843 annoncierte er in der Zeitung: "Herr Dr. Franz Liszt hatte während seiner jetzigen Anwesenheit hierselbst die Güte, mir zum Daguerreotyp zu sitzen. Das Porträt dieses berühmten Künstlers habe ich bei Herrn Gabory, der Börse gegenüber, zur Ansicht für Kunstfreunde ausgestellt." Die Aufnahmen des Pianisten sind die ältesten bekannten des damals 31-Jährigen.

Während seine Schwester Johanna als eine der ersten Berufsfotografinnen das Geschäft am Neuen Wall Ecke Bleichenbrücke über dem Laden des Optikers "Campbells Nachfolger" fortführte, reiste Biow umher und porträtierte Zelebritäten aus Wissenschaft, Kunst und Politik: den König von Preußen, Alexander von Humboldt, Johann Gottfried von Schadow oder Robert Schumann und seine Frau Clara. Geht es nach Jacob Grimm, dem älteren der Märchenbrüder, war Biow auch der erste Paparazzo. "Die Geschichte mit dem Bild ist mir nicht recht und tut mir leid", schrieb er. "Der Biow quälte uns zum Daguerreotyp für seine Sammlung, und ich überließ die getroffene Anordnung damals ganz seiner Phantasie, weil wir das Bild gar nicht für uns bestellten. Nun sitzt Wilhelm da im Stuhl wie ein Kranker und ich habe das Ansehen eines herbeigerufenen Hausverwalters."

Dokumente deutscher Geschichte

Später fotografierte Biow über 100 Abgeordnete des ersten deutschen Parlaments von 1848, der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Weil Daguerreotypien Einzelstücke waren, wurden die Bildnisse als Lithografie, Kupfer- oder Stahlstich kopiert und vervielfältigt. Bereits im Jahr 1849 erschien das Buch Die Männer des deutschen Volks, besonders nach Biows Lichtbildern auf Stein gezeichnet.

Biow war gewissermaßen als Fotoreporter unterwegs, lange bevor sich der Beruf bildete. "Sein journalistischer Instinkt ist erstaunlich", sagt Uli Fischer. So überlieferte Biow etwa die Bildnisse zweier Märtyrer der bürgerlichen Revolution: Fürst Felix von Lichnowsky, der am 18. September 1848 bei Unruhen in Frankfurt am Main umkam, und Robert Blum, der am 9. November 1848 in Wien hingerichtet wurde.

Gefährliches Handwerk

Im Jahr 1849 gestattete der König von Sachsen Biow, sein Atelier im Dresdner Zwinger einzurichten. Es wurde jedoch bald darauf während eines Aufstandes im Mai 1849 zerstört. Biow kam nicht mehr zum Wiederaufbau: Er starb am 20. Februar 1850 im Alter von nur 46 Jahren an "Blutbrechen" durch ein Lederleiden. Die Verwendung von Quecksilber und Zyankali machte die Daguerreotypie zu einem gefährlichen Unternehmen für die Fotopioniere.

Auch Carl Ferdinand Stelzner zahlte einen hohen Preis für die Kunst. Zwar war er bei seinem Tod am 23. Oktober 1894 in Hamburg 88 Jahre alt. Aber er erblindete und musste die Lichtbildnerei bereits im Jahr 1854 aufgeben. Anders als Biow, der für sich selbst kamerascheu gewesen zu sein scheint, sind von Stelzner Porträts überliefert. Aus der Folge dieser Bilder, findet Uli Fischer, "wird der zunehmende körperliche Verfall sichtbar".

Zum Vergrößern Bild anklicken.

Autor: Volker Stahl

HBZ · 07/2025

Hamburg bereitet sich auf neue Krisen vor

Dystopie in Grau-Grün

Hamburg will resilienter werden und bereitet sich auf Krisen und Krieg vor - vor allem die Unternehmen der öffentlichen Daseinsfürsorge sind involviert. Doch keiner der wenig...HBZ · 1/2026

Editorial

Krisen und Übergänge

Liebe Mitglieder des VHSt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Ich gestehe, dass ich mit ambivalenten Ge...HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Welches zum UNESCO-Weltkulturelbe gehörende Gebäude ziert dieses Spitzdach?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kennen....HBZ · 1/2026

Das Hamburg-Rätsel

Vor welchem berühmten Hamburger Gebäude steht das Denkmal des Reformators Martin Luther?

Liebe Leserin und lieber Leser, mit unserem Hamburg-Rätsel können Sie testen, wie gut Sie Hamburg kenn...HBZ · 10/2025

Aufgeblättert: Buchtipp

'Jetzt haben wir den Juden Arendt endlich!'

Wer heute über Hamburgs Edel-Shoppingmeile Neuer Wall flaniert, erfreut sich an den schillernden Fassaden und Luxusartikeln in den Auslagen. Dass sich in dieser w...HBZ · 10/2025

Geschichten aus Hamburgs Geschichte

Böser Zauber

Abelke Bleken wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Ochsenwerder als "Hexe" verbrannt...HBZ · 10/2025